Der Ire William Thomas Mulvany war überzeugt, dass die wirtschaftliche Entwicklung einer Region sehr stark von der Gestaltung der Verkehrssysteme und da insbesondere von den Wasserwegen beeinflusst wird. Nach seinen Plänen würde Düsseldorf heute nicht mehr am Rhein liegen. Er wurde am 11. März 1806 geboren – morgen jährt sich dieser Tag zum 219sten Mal.

1855 kam er nach Deutschland und übernahm die Leitung der neu gegründeten Zeche Hibernia in Gelsenkirchen, später leitete er auch Shamrock. Hibernia ist Lateinisch und bedeutet Irland, Shamrock steht für das irische Kleeblatt. In kurzer Zeit wurde er zu einem anerkannten Experten im Bergfach. Er ließ sich mit seiner Familie in Düsseldorf nieder. Damit trug er dazu bei, dass Düsseldorf den Ruf als „Schreibtisch des Ruhrgebiets“ erhielt.

Als gelernter Vermessungstechniker und Wasserbauingenieur war er in Irland zuvor viele Jahre lang im Board of Public Works in Dublin mit der Regulierung des Shannon befasst. Das sollte die häufigen Überflutungen der Ufergebiete verhindern und er sollte den Fluss als Verkehrsweg ausbauen. Offensichtlich war er ein erfolgreicher und engagierter Mitarbeitern, denn 1842 wurde er zum Leiter der irischen Entwässerungsarbeiten berufen.

Während und nach der „Großen Hungersnot“ (Great Famine), bei der mehr als zehn Prozent der irischen Bevölkerung starben, sollten große öffentliche Bauprojekte nicht nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sein, sondern auch das Risiko von überschwemmtem landwirtschaftlichen Gebiet und damit weiterer Hungersnot verringern. Doch aufgrund von politischen Machtwechseln wurde Mulvany entmachtet und verließ den Staatsdienst.

Da kam das Angebot genau zur richtigen Zeit, als Bergwerkschef ins Ruhrgebiet zu kommen. Als Zechen-Chef führte Mulvany neueste Technologien aus dem Norden Englands ein. Dazu gehört beispielsweise – unterstützt von der preußischen Bergbehörde – die Verwendung gusseiserner Ringe (Tubbings) beim Schachtbau ein. Deshalb galten die von Mulvany geleiteten Zechen Anfang der 1860er Jahre als die modernsten Bergwerksbetriebe, gar als der „Stolz Westfalens“. Zudem bestanden die ersten Zechen-Belegschaften zum Großteil aus Engländern und Iren.

Als erster Bergbauunternehmer des Ruhrgebiets wagte er 1859 den Export von Kohle ins Ausland. 1861 ließ er Hibernia-Kohle bis nach Boston und Buenos Aires verschiffen. Mulvany bewies damit, dass Kohle aus dem Ruhrrevier auch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig war. Das war auch nötig, denn die gesteigerten Fördermengen überstiegen nun die Nachfrage der heimischen Märkte.

Mulvany wollte langfristige Veränderungen schaffen und legte sich daher mit den auf eher kurzfristige Gewinnerzielung gerichteten Eigentümer an. Es folgten sein Abschied von Hibernia und Shamrock und die Gründung eines eigenen Zechenunternehmens. Weil aber dessen Investoren nicht nachschießen wollten, ging es in Konkurs.

Mulvanys Weitblick sorgte dafür, dass er auch weiterhin einen Ruf als exzellenter Fachmann behielt – vor allem in Fragen des Güterverkehrs. Er forderte, die unkoordinierten einzelnen Bahnsysteme in Deutschland zu verstaatlichen, damit zu vereinheitlichen und kritisierte die Frachttarife der privaten Eisenbahnunternehmen als viel zu hoch. Während des Deutsch-Franzuösischen Kriegs 1871 fehlte es dann noch an Waggons. Das führt im März 1871 in Düsseldorf zur Gründung des „Langnamvereins“ (Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland und Westfalen).

Um 1870 konzipierte William Thomas Mulvany ein gesamteuropäisches Eisenbahn- und Wasserstraßennetz. Er schlug vor, viele Flüsse durch Kanäle zu verbinden. Das meiste wurde nicht verwirklicht. Um die Frachtkosten vor allem für Kohletransporte zu verbilligen, propagierte er das Konzept der Binnen-See-Schifffahrt. Dazu sollten Seeschiffe so weit wie möglich ins Binnenland fahren, Umladevorgänge sparen und damit die Transporte aus dem Ruhrgebiet günstiger und somit international wettbewerbsfähig werden. Vor allem wollte er den Rhein regulieren, das heißt sein Flussbett zwischen der Mündung bis Köln vertiefen.

Ein Teil seiner Plans war ein Durchstich des Rheinbogens bei Heerdt und somit die Begradigung des Stroms. Welch Glück für Düsseldorf, dass dies nie geschehen ist – sonst wären wir heute ein Stadt, die nicht mehr am Rhein liegt.

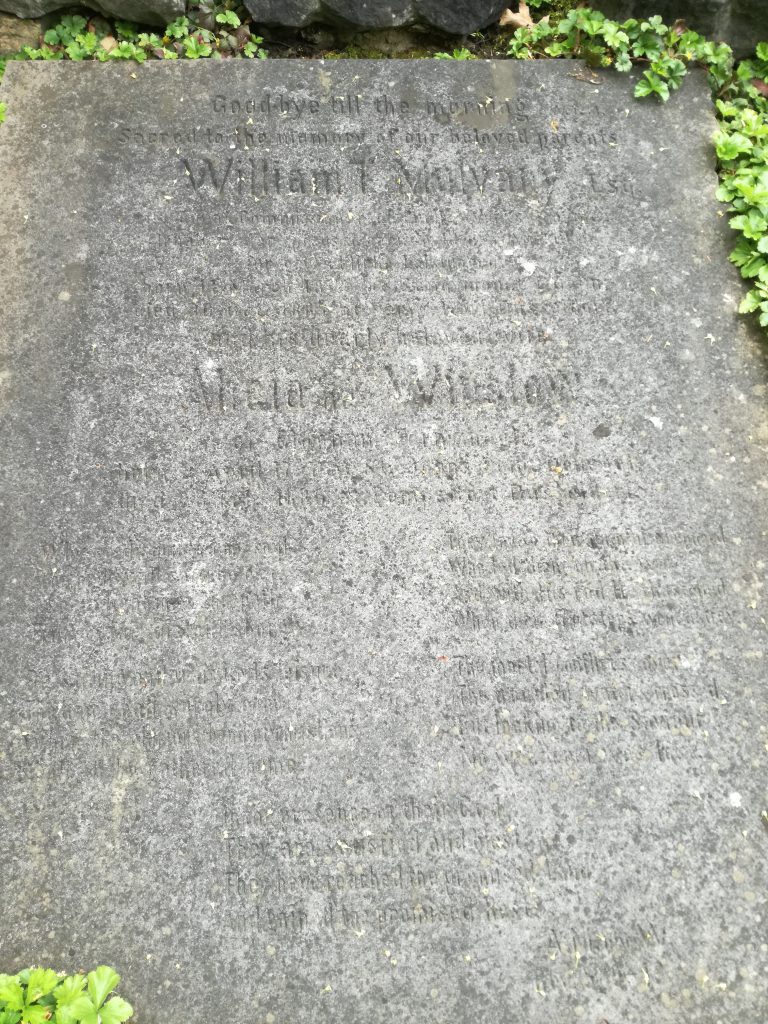

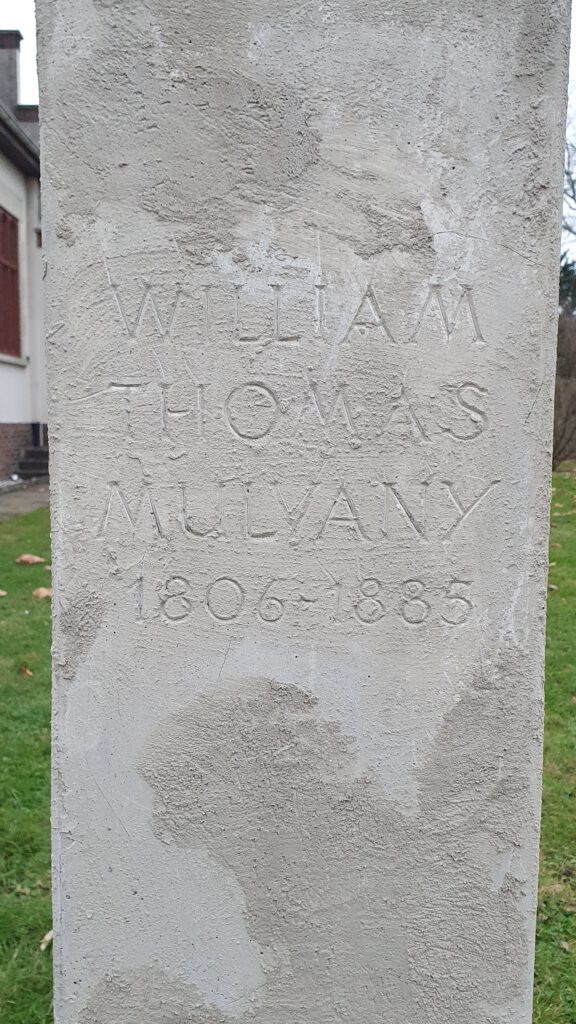

Das Grab von William Thomas Mulvany liegt auf dem „Millionenhügel“ des Nordfriedhofs.

Zwar wurde Mulvany in eine katholische Familie hineingeboren, konvertierte aber um 1825 zur anglikanischen Konfession. Wahrscheinlicher Grund: berufliches Fortkommen. Denn er arbeitete viele Jahre für den englischen Staat, zunächst im Vermessungsdienst der britischen Armee (Ordnance Survey), aus dem er nach kurzer Zeit in den zivilen Grenzvermessungsdienst (Boundary Survey) wechselte.

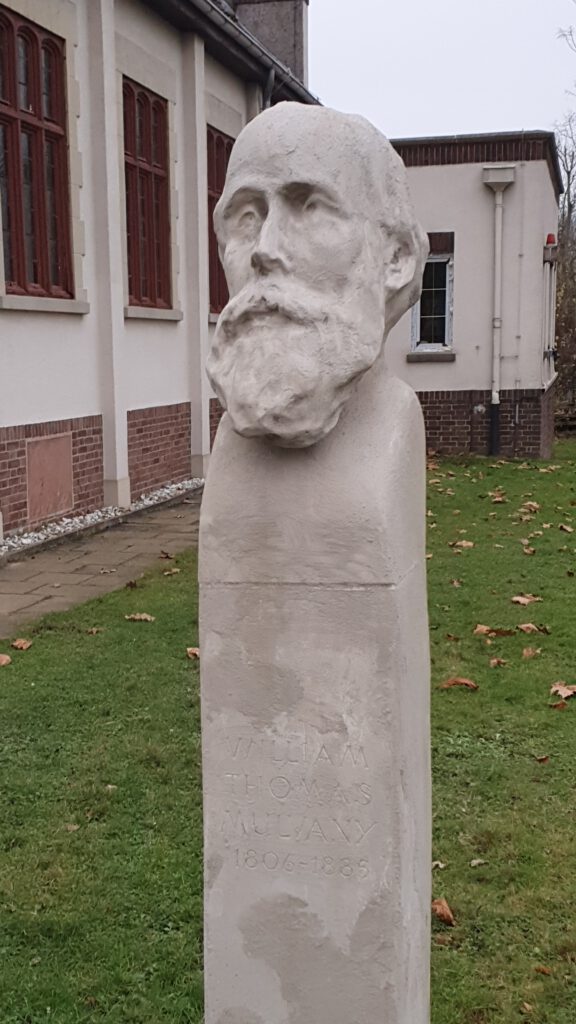

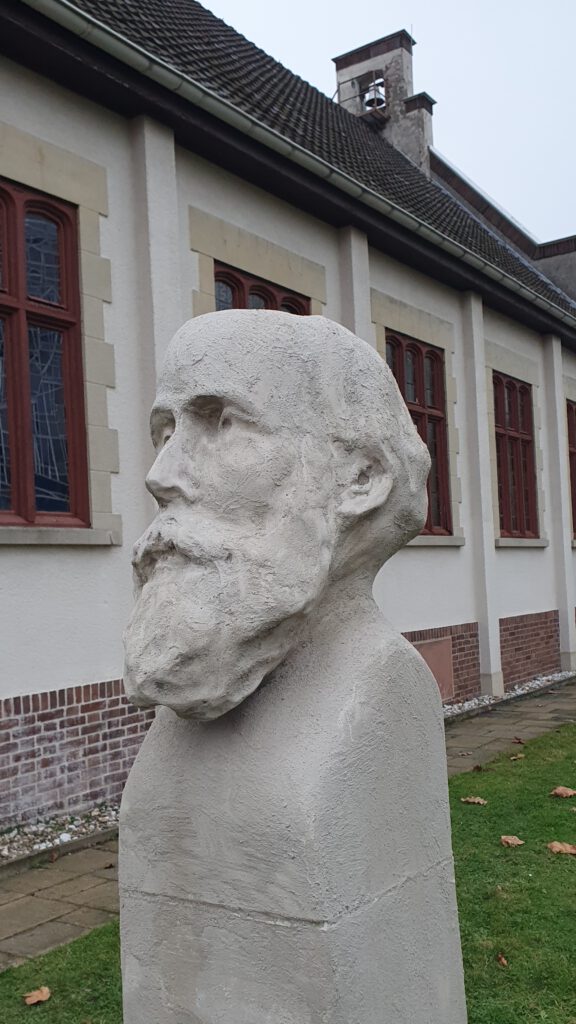

Vor der anglikanischen Kirche in der Rotterdamer Straße (Christ Church) erinnert eine 1985 errichtete Stele an William Thomas Mulvany.

Heute tragen auch der Mulvanypark und die Mulvanystraße in Derendorf / Pempelfort seinen Namen.

Mehr über ihn und sein Leben lässt sich in seinem Wikipedia-Beitrag lesen:

https://de.wikipedia.org/wiki/William_Thomas_Mulvany

Hörenswert ist das ihm gewidmete WDR Zeitzeichen vom 30. Oktober 2020:

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-william-t-mulvany-irischer-unternehmer-todestag–100.html

PS: Sie können Friedhöfe – nicht nur den Düsseldorfer Nordfriedhof – auch mit Hilfe dieser App erkunden: http://app.wo-sie-ruhen.de/#